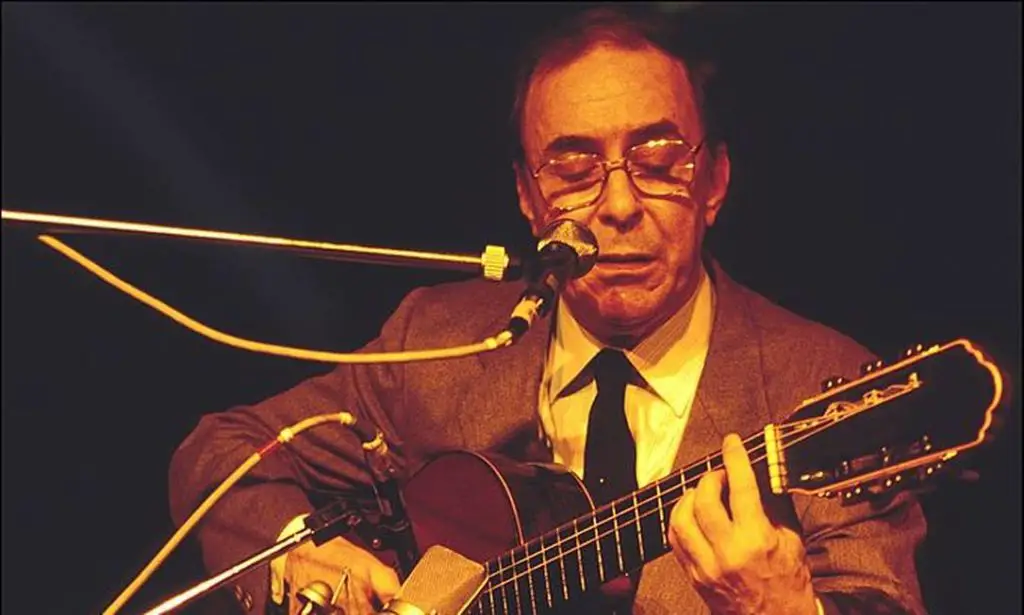

João Gilberto

Um chamado João (trecho)

Porto Alegre, 1955

“O acaso se transforma em inevitável” Artista japonês desconhecido

Joãozinho estava de bode. Mesmo feliz (se parasse para pensar como estava no Rio de Janeiro, há quatro meses, era uma outra vida), sentia falta. Do sol do Rio e de Salvador. De uma pele morena (não que estivesse “na seca”, Joãozinho se arranjava bem e não tinha pudores e moralidades muito acentuadas, havia o sucesso entre moçoilas casadoiras apressadas, arrumadeiras do Majestic e uma ou outra mulher de aliança no dedo e marido não-cumpridor; mas, certa pele morena, tão conhecida, não podia estar ali).

Sentia falta da vontade de vencer. E da erva. Mas, como sempre, apesar do abraço e do carinho de todos os gaúchos (uma unanimidade, um completo absurdo em sua vida – para usar uma palavra de seu vocabulário místico/metafísico/pedante: uma singularidade) e dos cuidados de seu segundo pai, Luiz, Joãozinho, como todos o conheciam, carregava um sentimento que só ele conhecia, que sempre conhecera, desde Juazeiro, desde que se jogara no mundo para ganhá-lo: a falta. Joãozinho sempre sentia falta. Descendo a Castro Alves, o nome do outro poeta baiano, foi para sua tardinha de sábado, no Clube da Chave. Onde brilharia para os outros.

Era uma estrela, uma pequena estrela.

Junto ao balcão, Joãozinho tomou a sua laranjada batizada (de graça e da graça, evidentemente, era a estrela). Viu, em uma das mesas, sentado com duas mulheres em volta, um homem com um belo chapéu posto sobre a mesa. O homem, sem sorrisos, bebia sua bebida, dava dengo para suas damas e olhava altivamente para as outras pessoas. Pelo comportamento do homem (que, apesar da aparência mais madura e viril, tinha a mesma idade de Joãozinho), Joãozinho pensou que, “bom, o problema da falta estava para se resolver. Pelo menos, o da falta de erva”.

Com táticas e evasivas (ainda não tinha comprado erva no Rio Grande), Joãozinho conseguiu, com seu charme, aproximar-se da mesa e entabular conversa com o homem, o Fragão, como era conhecido ali e começava a ser conhecido em toda Porto Alegre. Estava voltando de viagem, e, pelo que parecia, voltava para administrar um antigo negócio que andara deixando de lado (no caso, o negócio eram as duas mulheres que estavam sentadas com ele à mesa). Mas Joãozinho, como sabemos, achava que o negócio poderia ser também outra coisa, e, em momento que achou apropriado, fez a pergunta que estava guardando:

“Tens erva?”

Com um olhar frio, Fragão fez apenas um gesto, conquanto ressonante, pousando o possante braço sobre o braço de Joãozinho:

“Se me perguntares de novo, te racho o crânio, pequeno”.

Pedindo desculpas, Joãozinho se afastou e, quando tencionava sair do bar, rapidinho e sem chamar mais atenção, foi chamado junto ao pequeno palco; como já tinha bebido a sua alguma coisinha, tinha que, pelo menos, dar uma enrolada e quase cantar uma música dos Anjos (futuros Demônios), como vinha fazendo todos os dias.

Quando terminou (dessa vez cantara uma música inteira e quase ficara satisfeito), ia conseguindo sair disfarçadamente, quando o Fragão barrou a sua saída, e, estendendo-lhe novamente a mão (com um aperto de mão muito mais decidido do que o anterior), disse, com convicção:

“Eu não sei dessas coisas, mas disso eu só vi no Rio e em São Paulo. O senhor é um verdadeiro artista”.

Assim começava a parceira do João e do José, ou do Pequeno e do Grande, como passariam a ficar conhecidos em Porto Alegre, nos quatro meses seguintes.

Da maioria das coisas que eles fizeram, há pouco o que dizer. O que fariam dois rapazes de vinte e alguns anos, emancipados (se bem que João ainda dependia da ajuda do “seu” Luís para se manter no monumental Majestic) na cidade (não tão) grande de Porto Alegre?

O Grande, cada vez, mais e mais, parava para ver o Pequeno falar, como todo mundo, admirando “a forma malemolente” das palavras dele.

“Tudo é maya, Fraguinha. Todas as coisas. Só a música é real. Só a criação, a palavra clara saindo da boca. Até o gemido da mulher tem o tom certo, se você fizer direito, meu querido. Tudo isso que parece ser arbitrariedade é só necessidade, meu Fraguinha. Já ouvi dizer que é até nome de deusa grega”.

E, nessas conversas, o Pequeno tomava posse do Grande. Mas o Grande percebia também a falta do Pequeno.

“O que te perturba, João? Já não falei para sairmos para aproveitar a noite? A Martins e a Nega tão esperando a gente hoje”.

“Não se apoquente, não, Fraguinha. É só a falta. Daqui a pouco passa”.

Na mesa do bar, Fraga se encontrava pensativo. João era realmente um bom amigo. Fraga acreditava em certas coisas que a maioria não acredita. Só quem viveu bastante em pouco tempo, sabe que tem mais coisas do que as coisas que aparecem. Talvez por isso ele gostasse do papo sem pé nem cabeça do Joãozinho. Ele pensava que tinha de ajudar. Um amigo do Reino de São Jorge acabara de se mudar para Porto Alegre. Pensava em montar um novo espaço. Decidido, imitando o gesto e a palavra dita por outro, há muito tempo, repetiu, sem saber que repetia:

“Vou procurar João”.

Os dois chegam no espaço e encontram o terceiro. A sala vazia. Um inexplicável cheiro de bergamota. Os cumprimentos e as bençãos habituais. As palavras.

“Meu menino, o que tu quer, tu quer demais. Tu tem que dar muita coisa pra ter o teu querer. Tu tem que dar o que te é mais precioso”.

“Eu dou tudo”.

“E tu?”

“Eu só quero o que eu tenho”.

“É o mais difícil de querer”.

“Pra tu: o que tu busca não é aqui que tu encontra, mas é daqui que tu vai achar”.

“E eu?”

“Tu sai e deixa ele”.

“O que ele te disse, João? Vocês fizeram o quê?”

“O que a gente faz não se fala, meu Fraguinha. Só se faz. Eu vou pro coração do Brasil. Eu vou subir a montanha de diamante. Eu vou fazer falar a alma brasileira, meu Fraguinha”.

Joãozinho não era mais o mesmo. Quase não falava mais com gente. Falava só com gato, é o que diziam. E só tocava com o violão novo que o pessoal comprou para ele. Ele havia tomado posse de Porto Alegre, mas também havia sido vencido pelo seu jeito de ser, como no Rio. Provavelmente, não terminava lá o ano.

Fraga, que já não andava com o João, andava acabrunhado. Não havia mais o Pequeno e o Grande, estremecidos desde o obscuro episódio e o posterior entusiasmo do Fraga com a campanha e eleição do jovem deputado Leonel Brizola (Joãozinho sempre ralhava que a revolução viria do duro trabalho das artes e do divino, jamais da política). A Martins tinha ido embora também, lá para a beira do Guaíba. Tinha ido estranha, sem dar explicação para o seu antigo macho. Nesses novos tempos, estava todo mundo meio estranho, nem a Nega se importava mais com ele. Talvez ele não ficasse mais por Porto Alegre, por um tempo. Algo também perturbava o Fraga.

“E se o mais precioso da gente, o mais precioso da nossa alma, for algo que a gente ainda não sabe que tem?”

Com as suas poucas palavras, teria ele também assinado um pacto?

E esse cheiro interminável de bergamota?

Enquanto deixavam a cidade, o João e o Fraga, um em cada caminho seu, eram montados os barracões para a Feira do Livro de Porto Alegre; nesse momento, uma enorme placa era levantada, com a ajuda de cavalos e negrinhos, com os dizeres: