Heloísa Gusmão

[email protected]

Parte III – O PARADOXO DA MEDUSA

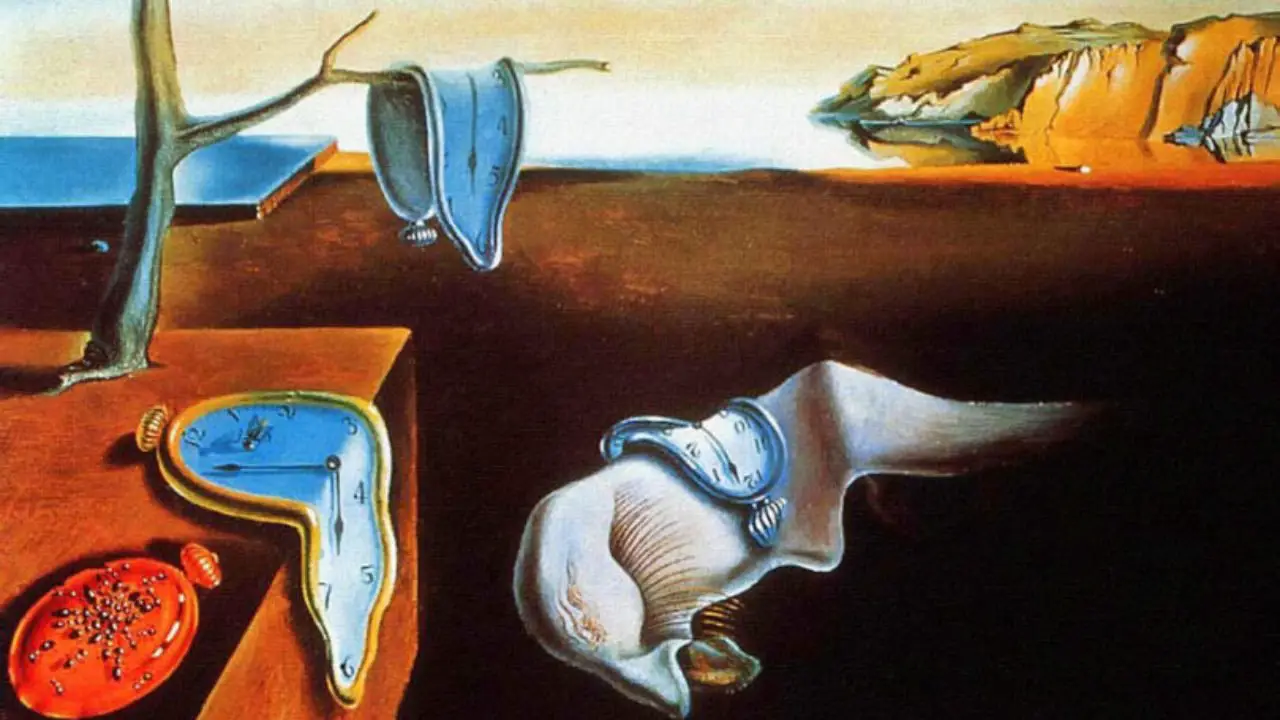

Quando o Cardeal Del Monte contratou Caravaggio para pintar, num escudo cerimonial, a célebre “Cabeça da Medusa” (e estamos falando do sec. XVI), a Górgona era então um símbolo do triunfo da Razão sobre os sentidos. No mito grego, de fato Perseu usara a cabeça decepada da Medusa como um escudo para transformar seus inimigos em pedra. Todo esse entusiasmo para com a Razão (assim, vestida de maiúscula, pó de arroz e peruca renascentista) aos poucos foi se arrefecendo na história do pensamento ocidental, até seu total descrédito em nossa filosofia contemporânea.

Tal constatação é, sim, o lugar comum do filosofar moderno, mas a agonia gerada por ela é já representada desde a Antiguidade na figura da Medusa, de cuja cabeça, por castigo da deusa da Sabedoria, pendiam serpentes, símbolo do caráter ardiloso dos Pensamentos; de modo que aqueles que nela fixavam os olhos, símbolo universal da inteligência do homem, petrificavam-se em estátuas: meras cópias ideais e mortas de um real outrora vivo.

Nos dois primeiros texto da série sobre Bergson (disponíveis aqui e aqui), vimos como a filosofia conceitual, com seu caráter análogo às abstrações físicas de tempo e espaço, cristalizam e como que seguimentam em frames a realidade que é, no entanto, vivenciada como um contínuo. Maritain, ao falar genericamente da filosofia moderna (ele não foi um dos quais aderiram ao termo “filosofia contemporânea”), resume exatamente o projeto bergsoniano:

“Para a Filosofia Moderna haveria um outro recurso último que não a inteligência. Se fosse possível à Filosofia Moderna demonstrar que ao lado do nosso conhecimento ordinário, acima da inteligência, haveria um outro modo de conhecimento, uma faculdade mais intuitiva e mais próxima do absoluto; se lhe fosse possível agarrar essa faculdade, e lhe arrancar o segredo do real, não poderia ela sair, ao mesmo tempo, do absurdo círculo: de um lado, determinando, graças a este conhecimento superior, a verdadeira relação do sujeito com o objeto, e julgando assim a inteligência e a certeza; de outro lado concedendo que a inteligência conduz invencivelmente ao mecanicismo, mas sustentando que uma faculdade mais alta nos faz “transcender” o mecanicismo e nos introduz no absoluto? Ao mesmo tempo, a Filosofia teria o orgulho de permanecer verdadeiramente moderna, porque ela teria achado um novo fundamento para o pensamento humano, o mínimo indispensável para toda doutrina que se respeita” (J. Maritain, op. cit., p.5).

Tal recurso, concluirá Bergson, é a chamada intuição, caracterizada, numa carta que ele envia a M. Chevalier, como “supra intelectual”. Assim diz:

“Para além do conceito, e mesmo virando contra ele a direção do pensamento, além e acima de tudo o que a atividade da inteligência humana comporta inevitavelmente de abstrato e de propriamente racional, um conhecimento imediato, uma intuição do real, que é espírito, é “o instrumento específico” da filosofia. A intuição alcança o espírito1”.

Mas como Bergson pôde filosofar acerca disso sem usar, ele mesmo, conceitos? Tal é a crítica que Jacques Maritain faz ao professor e que podemos chamar, por razões que se seguem, de “paradoxo da Medusa”.

“A intuição do sr. Bergson é uma identificação vivida do espírito e da coisa em seu ser real (e não em seu ser intencional, que o sr. Bergson não poderia admitir). Bem que supraintelectual na intenção do sr. Bergson, ela se reduz na realidade à ordem sensível pois que ela é uma experiência da própria materialidade da coisa. Com uma tal intuição nós não damos luz às coisas, nós vamos buscar nas coisas um contato que nos transforme nelas. Nós não possuímos as coisas, somos possuídos por elas, nós não intelectualizamos a matéria, mas materializamos o espírito2”.

Resta-nos questionar, ainda, que tipo de pensamento, que não o de filosofia posta cristalizadamente, em conceitos, poderia fugir dessa aparente impossibilidade do espírito de se debruçar retrospectivamente sobre seus objetos para vivenciá-los? Temos um caso que parece responder, ao menos indicar um caminho, à pergunta angustiante.

O poeta Bruno Tolentino, em sua obra “O Mundo como Ideia”, interpreta na matéria de seus poemas a questão proposta. E, na forma, oferece sua saída: a poesia, este transcorrer vivencial e ao vivo, que, embora se valha de conceitos, sempre se renova e não se deixa cristalizar por eles:

“Suponha-se a Medusa redimida, uma anti-Medusa que acordasse em seu poço de estátuas face a face com a escuridão da pedra e, arrependida, saudosa agora do fugaz, da vida, de tudo o que exilou, enfim tentasse um novo olhar, o olhar da despedida, por exemplo, o olhar do desenlace, da resignação ... Pobre coitada! Como trazer de volta agora aquela doce fragilidade dantes, se ela já mal recorda a ânsia, o quase-nada, o brilho que era o ser? A madrugada não volta a um calabouço sem janela”. (Bruno Tolentino, O Mundo como Ideia)

1 Carta de Bergson a M. Chevalier

2 J. Maritain, op. cit., p. 64.

Helô: Excelente! principalmente, a coda, com Bruno Tolentino.

Abraço do Beto.