O que dizer sobre os mortos, quando há um dia inteiro dedicado a esses que se foram?

A região que nos une é separada por um travesseiro de pó – a terra que se atira sobre as urnas funerárias.

No fundo, há uma “longa fadiga” que um dia faz que a alma diga ao corpo que não deseja seguir arrastando a pequena massa corporal pela estrada rósea

(ou cinzenta) da vida.

Não há nada que possa ser dito que mude o estatuto dos que se foram. Há a memória persistente às vezes, quase sempre esmaecida dos mortos. Palavras vãs e inúteis as que são dadas como consolo a quem perdeu uma pessoa querida.

Penso nos meus mortos. Quantos são? Quais desenlaces chocaram mais intensamente? Em que pó se fizeram – esse “mundo cinzento e impalpável” que restou após a sua partida…

A imaginação do escritor irlandês James Joyce, no conto “Os mortos”, ergue o personagem Gabriel a pensar em amor quando pensa na oposição vida-morte:

“Um por um eles todos estavam virando sombras.

(…)

“Ele pensava em como aquela que estava deitada a seu lado guardara trancada no peito por tantos anos aquela imagem dos olhos de seu amado quando lhe dissera que não queria viver.

“Lágrimas generosas encheram os olhos de Gabriel. Ele nunca sentira isso por nenhuma mulher, mas sabia que um sentimento assim tinha que ser amor.

“(…) Sua alma se aproximara daquela região em que residem as vastas hostes dos mortos.”

E a pá-de-cal do lapidar conto de Joyce, na tradução impecável de Caetano W. Galindo é neve:

“A neve caía em cada trecho do negro planalto central, nas secas colinas, suave caía sobre o pântano de Allen e, mais a oeste, caía suave nas negras ondas rebeldes do Shannon. Caía também sobre todo o solitário cemitério da colina em que enterrado Michael Furey repousava. Espessa pousava deposta em rajadas nas cruzes contorcidas e nas lápides, nas pontas do estreito portão, nos espinheiros nus. Desmaiava-lhe a alma lentamente enquanto ouvia no universo a neve leve que caía e que caía, leve neve, como o pouso de seu fim definitivo, sobre todos os vivos e os mortos”.

Dos primeiros mortos, lembro-me de um menino que foi arrancado de nós, no orfanato, vítima de uma leucemia. A notícia nos foi dada com a devida precaução e dona Modesta fez questão de tomar o momento para nos educar a como não “comer porcaria” – o que incluía o bagaço de laranja.

Desde então o bagaço da fruta me pegou na mente como o símbolo da doença e da morte.

Uma irmã adotiva me disse que foi a primeira vez em que ela viu o pai chorar. Era um filho adotivo, e nem por isso a dor me foi menos lancinante.

Na semana passada, um amigo da família perdeu o pai num acidente fortuito, um desabamento causado por uma chuva forte. Num grupo de comunicação digital, ele escreveu telegraficamente: “Meu pai, meu Pai. Perdi meu pai”.

Pude sentir-lhe a dor, embora não saiba o que é perder um pai biológico. Lembro de ter chorado quando perdi minha avó Cecília – o mais afetivo laço que tive e mantenho com a família Queiroz.

Nosso caminho pela vida é sempre coberto de momentos tristes, que se alternam com pequenas alegrias, nem sempre valorizadas no correr da lida diária. Em busca do sucesso e da manutenção dos afetos, do equilíbrio e, quiçá, do sucesso na carreira.

Segui em frente, como deve ser feito para continuar entre os vivos. Então, a notícia da morte de meu pai adotivo – Sêo Roque –, me tomou de chofre; ele foi, pois, o primeiro adulto que vi descer à mansão dos mortos, quando já estava na labuta diária, em uma cidade distante de Anápolis.

Foi a primeira vez que viajei de avião, de Porto Alegre à Goiânia. Desde então, precisei de muitas horas de reflexão para desfazer o nó negativo dessa ligação entre a perda de uma pessoa querida e as viagens aéreas.

Voei, desde então, ao redor do mundo, sempre rezando ao me lembrar das “vastas hostes dos mortos” meus e do mundo inteiro.

Nos últimos dois anos, perdi minha sogra-mãe e minha mãe-genitora. Da primeira, cuidei de todas as cerimônias da passagem. Da segunda, firmei-me na dolorosa verdade de nossas vidas: se não mantivemos vínculos afetivos em vida, não deveríamos forjá-los na morte.

Hoje, reencontrei nos versos da poetisa chilena Gabriela Mistral o consolo de um Dia de Finados em paz para entender “esta longa fadiga” que um dia baixa sobre os vivos quando a “alma diz ao corpo que não quer seguir/arrastando sua massa pela via rosada/por onde andam os homens animados em viver…”

Caminho rosado ou negro, a vida há de nos unir a todos neste “travesseiro de pó” – passagem para este mundo “cinzento e impalpável”.

Com soneto de Gabriela Mistral me despeço de ti, amado leitor, que me acompanhou nesta caminhada. Adiós!

SONETOS DA MORTE – I

Trad. Maria Teresa Almeida Pina.Do nicho gelado em que os homens te puseram,

abaixar-te-ei à terra humilde e ensolarada.

Que hei de dormir-me nela os homens não souberam,

que havemos de sonhar sobre o mesmo travesseiro.Deitar-te-ei na terra ensolarada com uma

doçura de mãe para o filho dormido,

e a terra há de fazer-se suave como berço

ao receber teu corpo de criança dolorido,Logo irei polvilhando terra e pó de rosas,

e na azulada e leve poeira da lua,

os despojos levianos irão ficando presos.Afastar-me-ei cantando minhas vinganças formosas,

porque a essa profundidade oculta a mão de nenhum

abaixará a disputar-me teu punhado de ossos!

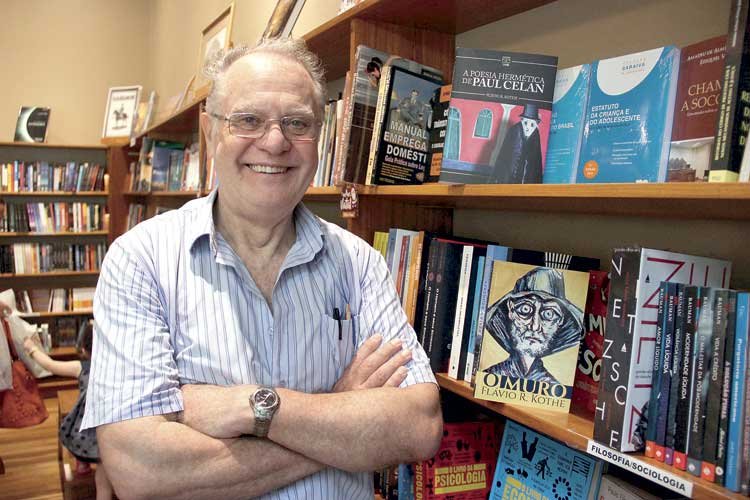

![[Wladimir Saldanha] Um facho de luz em meio à névoa](https://recortelirico.com.br/wp-content/uploads/2021/05/Wladimir-Saldanha.jpg)

Você é profundo em seus escritos. As intertextualizações revelam o potencial da sua bagagem intelectual. Admiro-o muito!

Obrigado, Mestra Jô, vindo de você essa opinião ganha mais relevo.

Abraço do Beto.

Adalberto de Queiroz, amo suas publicações, parabéns por esta, Cinzento e Impalpável, tema que poucos ousam descrever. Você realmente é um intelectual.